Digitalisierung erfordert neue Arbeits- und Konfliktkultur

Sozialethischer Workshop des KKV Landesverbands in Kitzingen

Der jährliche sozialethische Workshop des KKV Bayern fand zum ersten Mal im Kitzinger Dekanatszentrum statt. Mehr als 4 Stunden diskutierten die etwa 30 Teilnehmer anhand von 10 Kernsätzen Thesen des Zukunftsforschers und Wirtschaftsjournalisten Erik Händeler, der gleichzeitig zweiter Vorsitzender des KKV Landesverbands ist. Händeler vertritt in seinem Buch „Himmel 4.0“ die Ansicht, die Digitalisierung beinhalte eine neue Chance für das Evangelium. Ziel der Veranstaltung war die Erarbeitung eines KKV Positionspapiers.

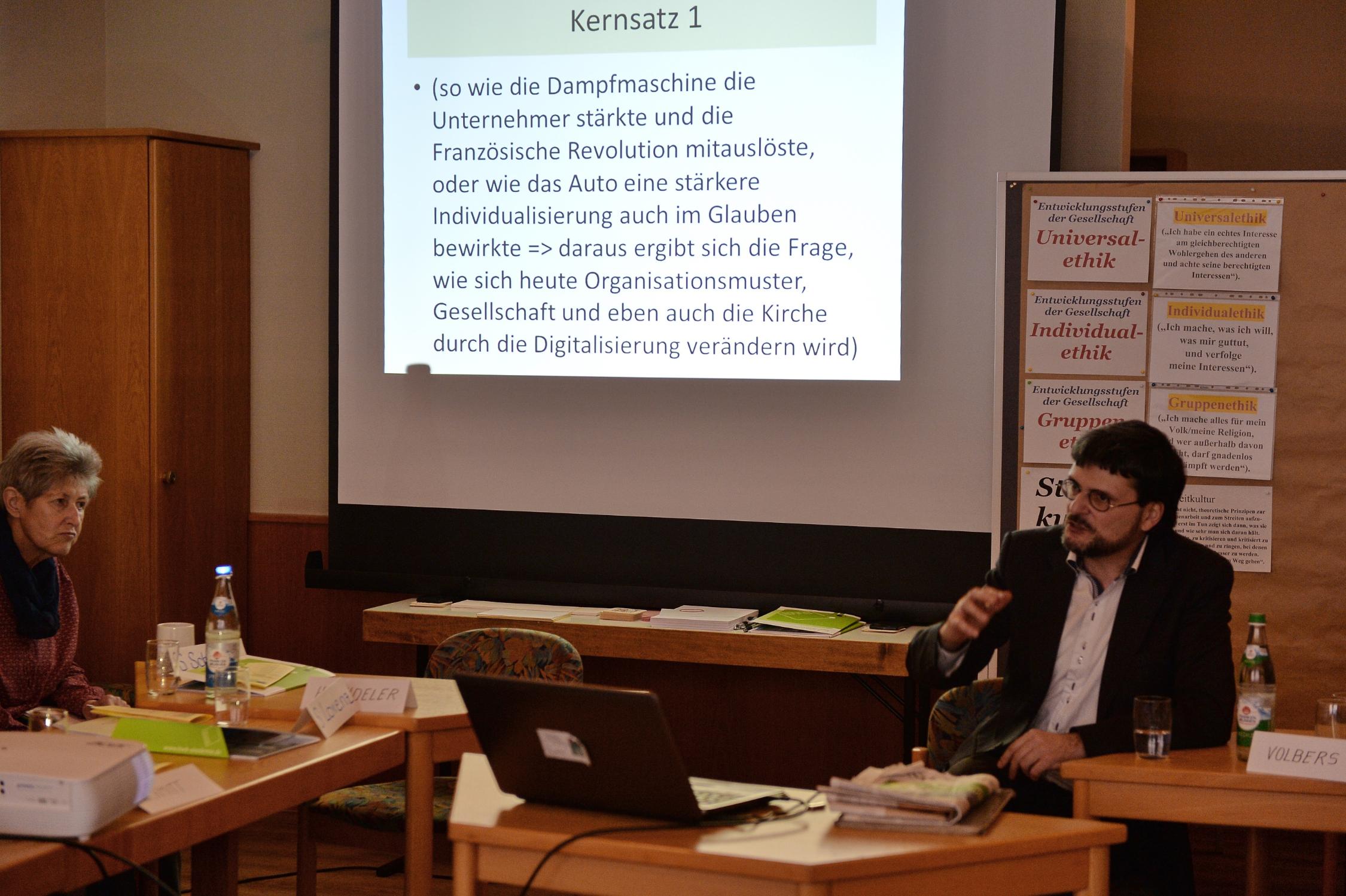

Technik verändert nicht nur Arbeitsweisen, sondern hat auch Einfluss auf Gesellschaft und Kirche. Diese These Händelers konnten die Diskutierenden – gestützt auf eigene Erfahrungen – durchwegs bejahen. Als Beispiel dafür kann die Entwicklung des Autos dienen, die im Laufe der Jahrzehnte für eine bisher unbekannte Mobilität und Unabhängigkeit im privaten Bereich führte. Dass Ähnliches für den Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz gilt, belegen der Gebrauch des Handys, die Nutzung des Internets und der sozialen Netzwerke. Kommunikation findet vielfach nicht mehr auf der persönlichen, sondern auf digitaler Ebene statt.

Wie jede neue Technik bringt die Digitalisierung neben Vor- auch Nachteile mit sich: Die Verbreitung von „Fake News“ und Hasskommentaren, Mobbing in sozialen Netzwerken und Cyber-Kriminalität fordern dringend gesetzliche Regelungen. Appelle nach einem verantwortungsvollen Umgang und selbstverpflichtenden Maßnahmen reichen nicht.

Bei der weiteren Diskussion stellte es sich heraus, dass es nötig und gut ist, Unterscheidungen zu treffen zwischen sogenannten „hard facts“ und „soft facts“. Das scharfe, strukturierte, zieldefinierte Wissen können Maschinen liefern – sprich Computer und Roboter. Dagegen kommt es beim unscharfen, unstrukturierten Wissen auf Wertung und Einordnung an. Dabei müssen Ursprünge und Zusammenhänge bewusst sein. Vieles spricht also dafür, dass sich im Zuge der Digitalisierung die Arbeit des Menschen auf ein anderes Level verlagert. Um das von Computern gelieferte Wissen produktiv zu nutzen, braucht es neben Fach- Kompetenz vor allem Motivation und Kooperationsfähigkeit. Erst wenn Spezialisten ihr (Teil) –Wissen zusammenfügen und gegenseitig mitteilen, wird Arbeit effizient. Wie bei einem Puzzle entsteht ein Gesamtwerk. Transparenz, klare Verantwortlichkeiten und flache Hierarchien erleichtern solche Prozesse.

Um möglichst vielen Menschen Wohlstand zu ermöglichen, muss Wirtschaft wachsen. So lautet eine weitere These Erik Händelers. Dabei sieht er als Ziel das Allgemeinwohl im Sinne einer Universalethik. Wirtschaft definiert er nicht nur als materiellen Begriff (Produktion und Anhäufung von Dingen und Vermögen), sondern auch in immaterieller Weise: Da wächst qualitativ etwas, z.B. Zufriedenheit, Gesundheit, eine intakte Umwelt, Wohlbefinden. Ein solches wirtschaftliches Wachstum hängt wesentlich ab von einer hoch entwickelten Kommunikationskultur: Man muss miteinander reden können, auf Augenhöhe, sachbezogen, ehrlich und transparent. Auseinandersetzungen müssen wertschätzend und respektvoll geführt werden. Eine solche Konfliktkultur muss bewusst gemacht und eingeübt werden. Hier besteht großer Handlungsbedarf, vor allem auch in der Kirche.

In all diesen Bereichen, wo es um Kommunikation und das Austragen von Konflikten geht, spielen die unterschiedlichen Wertvorstellungen von Menschen eine entscheidende Rolle: Erziehung, Kultur, Religion und persönliche Erfahrungen haben sie geprägt und Spuren hinterlassen.

Hier sieht der KKV eine berechtigte Chance für die Wieder-Entdeckung des Evangeliums: Eine Gesellschaft, die nach christlichen Grundsätzen lebt, sieht im Mitarbeiter, im Arbeitskollegen im Geschäftspartner immer auch ein Ebenbild Gottes. Daraus resultieren Haltungen wie Achtung, Respekt, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Nächstenliebe…., also all das, was effizientes, produktives und wirtschaftliches Arbeiten fördert. Das bedeutet: Christliche Haltung nach dem Evangelium und wirtschaftliches Interesse sind weitgehend deckungsgleich. Mobbing, Übervorteilung, Ausbeutung, Machtmissbrauch, hemmungsloses Profit-Streben verbieten sich von selbst. Angesichts von Egoismus und menschlichem Streben nach Macht und Einfluss ist das ein hoher Anspruch, der aber durchaus seine Berechtigung hat. Der Mensch wird lernen müssen, Abstriche zu machen und Verzicht zu üben. Die aktuelle Umwelt-Debatte führt dies überdeutlich vor Augen.